これから夏本番!暑くなるとさっぱりした冷たいものが食べたくなりますよね。

そんな夏にぴったりなのが「グラニテ」です。

今回は果汁飲料・野菜飲料で簡単に作れる「グラニテ」をご紹介します☆

◎グラニテとは??

グラニテとは、フランス料理のコースの途中で口直しとして出される氷菓です。

フランス語で「ごつごつした」という意味があり、その言葉通り、氷の粒が粗くてシャリシャリした食感が特徴です。

口直しだけでなく、デザートとしてもおすすめです!

◎グラニテの作り方

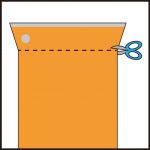

果汁飲料・野菜飲料をバットや底が広い容器に流し、冷凍庫で凍らせます。

※1人前50ml~100ml程度

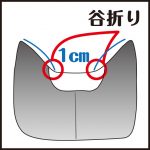

全体が少し凍ったらフォークなどで混ぜ、再び冷凍庫へ。

これを数回繰り返し、みぞれ状になったら出来上がりです(#^^#)

盛り付ける容器も冷やしておくと溶けにくくなりますよ♪

注意:カチカチに凍ってしまった場合は、常温で少し溶かしてから混ぜてください。

◎めいらく調査隊がグラニテを作ってみました!

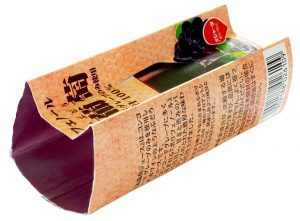

●赤葡萄のグラニテ

赤葡萄の渋みがアクセントになり、とても濃厚です。

甘いものが苦手な方でもきっと楽しめるグラニテです!

●ピーチのグラニテ

氷菓にすることで甘さが控えめになり、さっぱりとした夏らしい味わいです。

桃の果肉を添えると、高級感がでますよ♪

●マンゴーのグラニテ

マンゴーの甘味がしっかり感じられる、贅沢な一品です。

アイスクリームを添えると見た目も華やかになります☆彡

●有機野菜のグラニテ

フルーティかつ濃厚なグラニテです♪

コンソメジュレとあわせて食事向けのアレンジもおすすめ。

夏バテ気味で食欲の出ないときにもおいしくいただけます。

<コンソメジュレの作り方>

小鍋に適量の水、コンソメを入れ、火にかけます。

コンソメが溶けたら、ゼラチンを入れよく混ぜ合わせます。

ゼラチンが溶けたら、冷蔵庫で冷やし固めます。

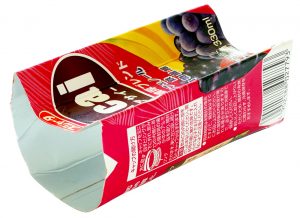

今回、調査隊が使用した飲料はこちら。下の4つ以外の飲料でもぜひお試しください!

混ぜて凍らせるだけで作れるグラニテ★

お酒を少し加えたり、果肉を細かくして加えたりとアレンジも自由にできます。

夏のおもてなしにぜひ作ってみてくださいね!(^^)!